広報・情報紙

本ウェブサイト(以下「本サイト」といいます)では、お客様の本サイトの利用の向上、アクセス履歴に基づく広告、本サイトの利用状況の把握等の目的で、クッキー、タグ等の技術を使用します。「同意する」ボタンや本サイトをクリックすることで、上記の目的のためにクッキーを使用すること、また、皆様のデータを提携先や委託先と共有することに同意いただいたものとみなします。個人情報の取扱いについては、大田区文化振興協会プライバシーポリシーをご参照ください。

広報・情報紙

2025/10/1発行

大田区文化芸術情報紙『ART bee HIVE』は、2019年秋から大田区文化振興協会が新しく発行した、地域の文化・芸術情報を盛り込んだ季刊情報紙です。

「BEE HIVE」とは、ハチの巣の意味。公募で集まった区民記者「みつばち隊」と一緒に、アートな情報を集めて皆様へお届けします!

「+ bee!」では、紙面で紹介しきれなかった情報を掲載していきます。

アートな場所:大田区立久が原図書館 海外絵本コーナー(三枝コレクション) + bee!

大田区在住絵本作家・いちよんごさん。子育てをきっかけに妖怪の絵本やかるたを作り始め、2019年6月に『あるある いるいる ようかいえほん』(金の星社)でデビューしました。作家活動と並行して「ごきげんようかい」を合言葉に、こども向けの妖怪ワークショップを全国各地で開催しています。

妖怪かるた大会用の巨大かるたを持ついちよんごさん

とても個性的なお名前ですが、由来についてお話いただけますか。

「下の名前が依予子と言います。イヨコです。それを数字にして、145=いちよんごとしました。」

絵本との出会いについてお教えください。

「絵本は好きでした。私の家には少なかったですが、いとこの家にたくさんあって、よく読んでいました。特に好きだったのが、せなけいこさんの『あーんあん*』という保育園行くのが嫌だなという話です(笑)。レオ・レオーニの『フレデリック*』もよく読んでいました。ちょうど保育園児だったと思います。3、4、5歳ぐらいですかね。」

こどもの頃から大人になっても、ずっと絵本がお好きで読んでいたのですか。

「小学生の間は結構読んでいたのですが、中学生になってからはすっかり忘れていました(笑)。絵本に再会するのは自分にこどもが出来てからです。離れていた絵本に触れる機会が多くなりました。」

ご自身で書いてみようと思われたきっかけは何ですか。

「元々妖怪が好きだったのですが、子育てがあまりに大変で、妖怪やお化けで脅かして、言うことを聞かせてやろうという邪な考えが始まりです(笑)。そんな理由で、妖怪の絵本を作りたいと考えるようになりました。長男が3、4歳の頃ですね。それで、絵本の学校を調べて通い始めました。」

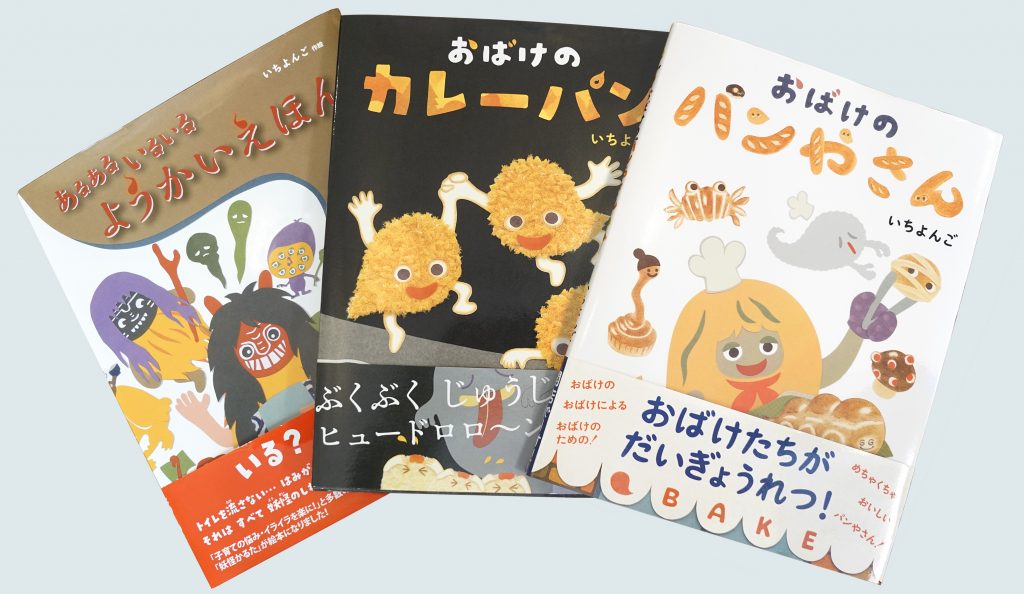

現在出版中の絵本3冊

(左から『あるある いるいる ようかいえほん』(金の星社)、『おばけのカレーパン』(教育画劇)、『おばけのパンやさん』(教育画劇))

元々お好きだったとのことですが、妖怪との出会いについてお教えください。

「小さい頃に夢中になって見ていたアニメは『ドラゴンボール』とかではなく、『妖怪人間ベム*』でした。多分、潜在的に妖怪好きだったのだと思いますが、自覚はしていませんでした。本格的に好きになるのは、大学生の頃です。水木しげる*さんの漫画に出会ってからです。それからはずっと妖怪が好きで、ライフワークのように追いかけるようになりました(笑)。」

水木先生の影響で妖怪好きになって、お子さまの躾のために自然と妖怪を利用するアイデアが出てきたのですね。

「どうにか言うことを聞かせてやろうと妖怪の絵本を作ったのですが、そんなことでこどもは言うことなんて聞きません(笑)。でも、気が付くと自分の悩みがちょっと楽になったというか、子育てがちょっと楽になりました。」

読者の皆さんも同じかもしれませんね。

「その後、プロデビューさせていただくのですが、最初に出した絵本『あるある いるいる ようかいえほん』は、子育てにまつわる悩みを妖怪に見立てた作品でした。昨年、原画展を開いたのですが、子育てを終わったお母さんが「子育て中に読みたかったわ」と言ってくださいました。子育てをしていると毎日悩むことがあって、どこか逃げ道が欲しいのだと思います。ちょっと妖怪のせいにしてみると、お母さんたちも楽になるのかなと思います。とりあえず妖怪のせいにして、前に進んで行くんです(笑)。」

家庭用『妖怪かるた』。残念ながら売り切れ中です。

ワークショップを始めたきっかけは何だったのですか。

「上の子が小学生になったタイミングで『サマースクールに出ませんか』と息子の学校からお誘いがありました。特に私だけではなく、父兄みんなに来たお話です。絵本作家としてデビューする前です。妖怪かるたでこどもたちと遊んだら面白そうだなと思い、大きな手製のかるたを作りました。もう2か月くらいしか期間がなくて、その間に取り憑かれたように46枚作ったんですよ。」

お子さまの学校のイベントとして始まったのですね。

「大田区の小学校のサマースクールや児童館など、色んな場所でかるた大会をやらせていただきました。それをずっとSNSに上げていたら、岩手県の児童館から、かるた大会をやりたいとお誘いを受けました。初めて仕事でかるた大会をさせてもらったのが2人目のこどもが生まれて1か月の頃です。乳飲み子を連れて行かせてもらって、それからずっとかるたを作ってイベントを行なっていました。」

こどもたちの反応はどうでしたか。

「最初にいきなりかるた大会に入るのではなくて、こどもたちに1枚好きなかるたを選んでもらい、ちょっとだけ説明するんです。『これはこういう妖怪だよ』って。その後に、かるた大会を始めます。最初は平仮名めざして取っていきます。それだけだと面白くないので、妖怪の特徴を言って取ってもらう。最後は裏返しにして運試しです。遊びながら妖怪に触れてもらう場にしています。」

こどもたちはそれぞれお気に入りの妖怪が出来たりするのですか。

「絵や名前、どんな妖怪かで好きになったり、自分が取ったカルタの妖怪はやっぱり好きになったりします。こどもたちは『もう一回やりたい!もう一回やりたい!』とずっと言っている感じです。毎年参加してくれる子もいますね。」

なぜかるたという媒体を選んだのですか。

「色々考えてかるたにしたというより、本当に偶然でした。こどもが6、7歳ぐらいで、ちょうど平仮名を覚え始める時期でした。絵柄というか数もいっぱい作れて、平仮名も学べて、妖怪も学べる(笑)。かるたがぴったりだと思い作り始めました。」

ワークショップでのかるた作りは、こどもたちからの要望ですか。

「かるた大会をやっている時に、『これ、私が作ったんだよ』と話したら、『えー、僕も作りたい。私も作りたい!』ということになりました。こどもたちの中にあるモヤモヤをかるたにします。『何でもいいよ。誰にも言えないことでもいいんだよ』と言って描いてもらうと、結構面白い。お兄ちゃんがいじめるとか、日頃の不満や納得できないことを妖怪にするんです(笑)。こどもたちが何かウフッと笑ってやり過ごせるようになったらいいなと思います。」

子育てと創作の関係についてお教えください。

「こどもたちを見ていると妖怪のアイデアがどんどん出てきます。民俗学の本に書いてあったのですが、私たち日本人は常識では理解できないこと、納得できないことを妖怪として説明してきたのだそうです。親からしたら、こどもたちは訳が分からないことをします。パンツを履かずにずっと遊んだりとか、食べ物を投げたりとか(笑)。これはもう妖怪の仕業です。すごく想像力をかきたててくれる。妖怪とこどもたちはとても似ている(笑)。それが私の創作の原点になっています。自分にこどもがいなかったら、絵本を作っていなかったかもしれないと思っています。何か自分でも分からないのですが、私の作家活動は妖怪に操られているのではないかと感じます。妖怪に導かれている部分が大きいです(笑)。」

今後のテーマについてお話しください。

「近年、街の本屋さんがどんどんなくなっているのがとても悲しい。店員さんも楽しい方が多いんです。本屋さんや本の周りにいるおばけの絵本を作りたいなと思っています。」

*あーんあん:日本の絵本作家せなけいこ(1932-2024)の代表作(1972)。他に『ねないこ だれだ』(1969)、『めがねうさぎ』(1975)などがある。

*フレデリック:オランダのイラストレーター、グラフィックデザイナー、絵本作家レオ・レオーニ(1910―1999)の代表作(1969)。翻訳は詩人の谷川俊太郎。

*妖怪人間ベム: 1968年から1969年まで放送されたテレビアニメ。妖怪3人組が人間になるために、正義のために妖怪や悪人を退治する。その後、漫画化、リメイクアニメ、実写ドラマなどが制作された。

*水木しげる:日本の漫画家。大阪生まれ、鳥取県境港市育ち。1922(大正11)〜2015(平成27)。代表作『ゲゲゲの鬼太郎』、『日本妖怪大全』、『悪魔くん』など。

1978年奈良県生まれ。大田区在住。子育てを機に妖怪絵本・かるたを作り始める。「ごきげんようかい」を合言葉にこども向けの妖怪ワークショップを開催。代表作『あるある いるいる ようかいえほん』(金の星社/2019)、『おばけのパンやさん』(教育画劇/2021)、『おばけのカレーパン』(教育画劇/2023)など。

撮影協力:お茶がのめる絵本の店 TEAL GREEN in Seed Village

久原小学校近くの閑静な住宅街の中にある大田区立久が原図書館。特色は都内でも珍しい海外の絵本を集めた三枝コレクション。館長の新中夏世さんと海外絵本コーナー担当の三輪有紀さんにお話を伺いました。

担当の三輪さん(左)と館長の新中さん(右)

三枝コレクションはいつから始まったのですか。

新中「三枝コレクションの始まりは、久が原図書館の開館と同時の1984年です。」

三枝コレクションが生まれたきっかけをお教えください。

新中「この図書館ができるのを楽しみにされていた方がいらっしゃいました。久が原にお住まいで大田区の小学校に長年勤務された三枝雛子先生です。残念ながら、開館を目にすることなくご逝去されました。ご主人がその遺志を継いで、こどもたちのために使ってほしいと、ご香典200万円を開館準備室に寄付してくださいました。これを基金として、開館までに世界の絵本約900冊を収集し、三枝コレクションはスタートしました。」

なぜ海外絵本のコレクションなのですか。

三輪「当時、海外の絵本はごく一部しか翻訳されておらず、されたとしてもとても時間がかかっていました。海外作家の絵本を読むことがなかなか出来ませんでした。いい絵本は原語のままでも、絵を見てストーリーも分かるし楽しめます。それで海外の優れた絵本を購入したと聞いています。」

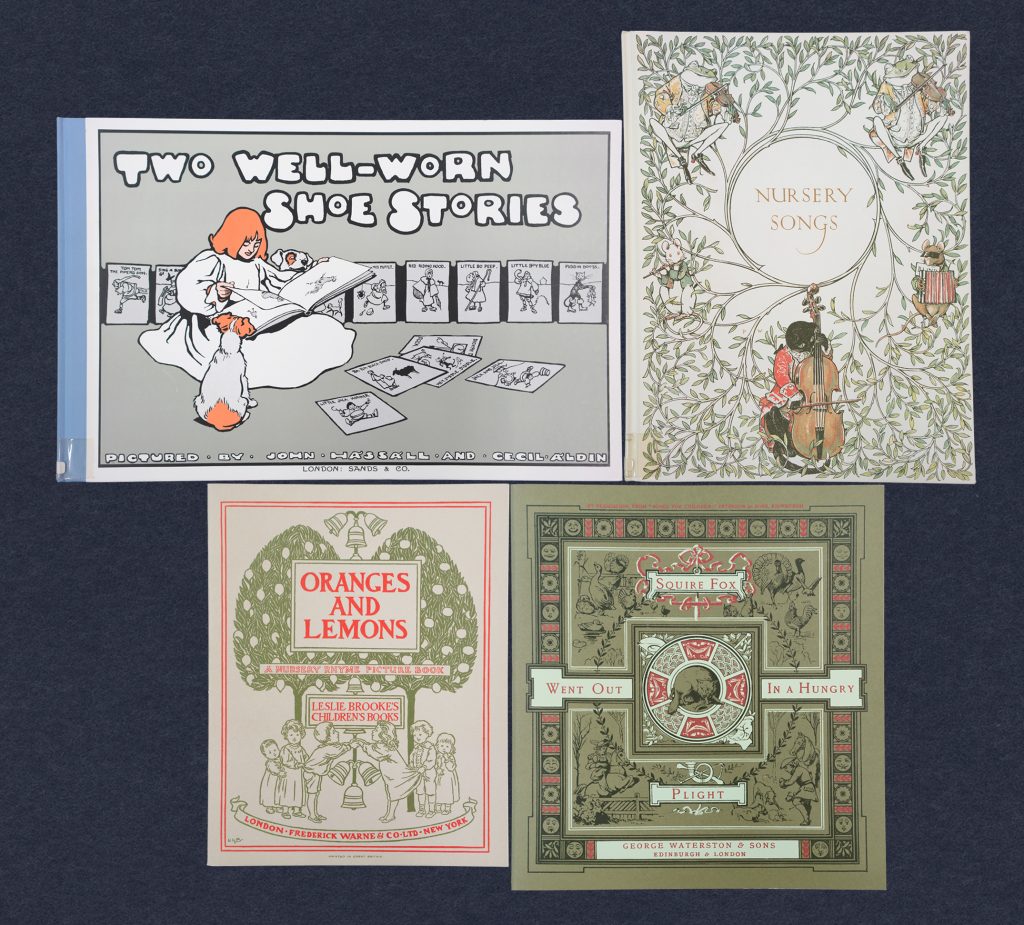

記念すべき最初のコレクション『複刻 世界の絵本館 オズボーン・コレクション』(ほるぷ出版)。特にイギリスの18世紀から19世紀末までの古典的絵本を中心としたすぐれた作品を厳選

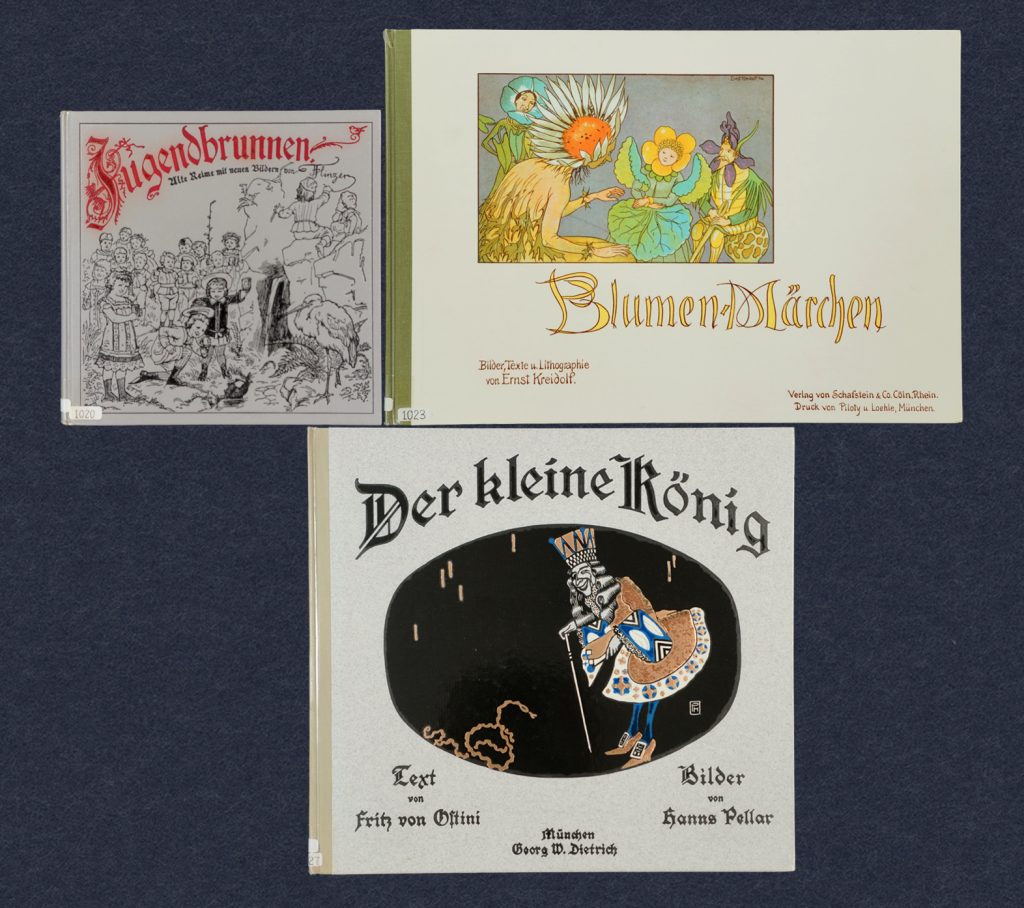

ドイツを中心とするヨーロッパの古絵本を複刻した『ベルリン・コレクション』(ほるぷ出版)

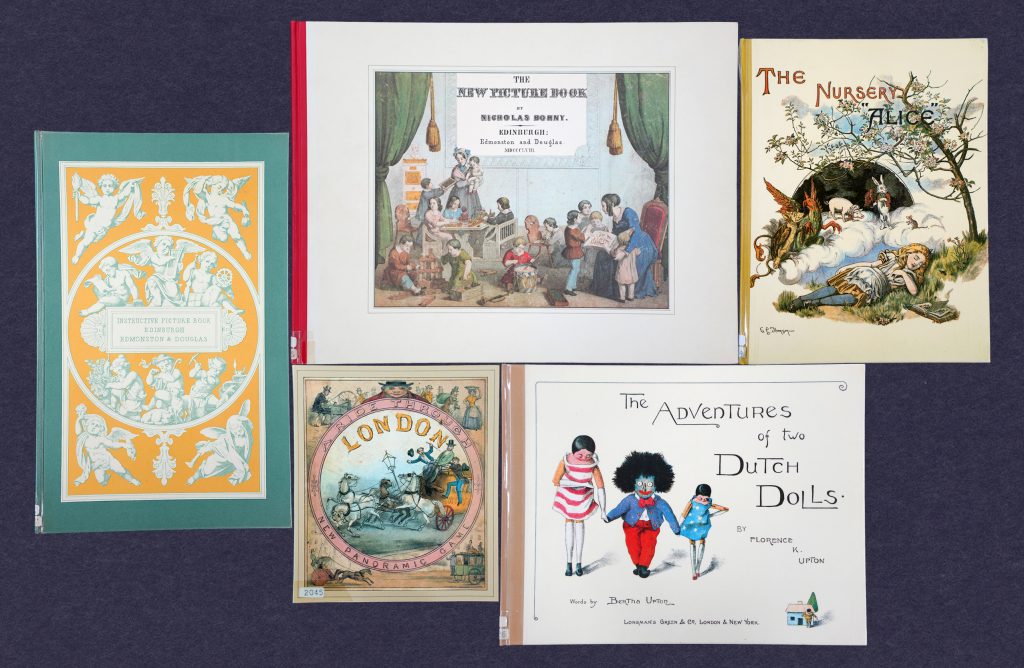

オックスフォード大学のコレクションを『マザー・グースの世界』(ほるぷ出版)として複刻

その中でも中心となっているのがオズボーン・コレクション、ベルリン・コレクション、マザーグースなどの複刻版*とお聞きしています。

三輪「開館当時にオズボーン・コレクションが複刻されたのですが、児童書界隈で大きな話題になっていました。オズボーン・コレクションはカナダのトロント公共図書館にある貴重な絵本コレクションで、カナダの図書館の担当者がわざわざ日本に原書を持ってきてくださった。日本のそうそうたる児童書界の重鎮が関わって、たくさんあるコレクションの中からどれを複刻するかを、多くの時間とエネルギーをかけて選んだそうです。その選ばれたものを当時の日本の印刷技術の粋を極めて複刻した。全てをオリジナルと同じように再現することにこだわって、このプロジェクトのために紙の開発までしたそうです。オズボーン・コレクション、ベルリン・コレクション、マザーグースの出版時期がそれぞれずれていますので、順次購入していきました。」

現在も新たな海外絵本のコレクションを続けていらっしゃいますが、作品・作家の選定についてお教えください。

三輪「情報だけで選ぶことなく、実際に現物をしっかり読んで決定します。絵が魅力的で、ストーリーが惹きつけるものを選んでいます。」

その年に出た新刊を選ばれているのですか。

新中「今年翻訳されて出版されたというものもありますが、一般の流通にはのってこない優れた作品もたくさんあります。購入できるものの中で選定の条件をクリアしたものをコレクションしています。毎年、新たに30冊ほど追加しています。」

現在、海外絵本コーナーの図書は何冊ほどあるのですか。

三輪「棚に出しているものと書庫にあるものを全部含めて1,900冊ほどです。」

どんな方が利用されているのですか。

新中「世界各国の絵本がありますが、やはり英語絵本のご利用が多いです。理由は様々だと思いますが、基本はお子さんと一緒に英語を楽しまれるご家庭です。近年は国際結婚の方も多く、バイリンガルでお子さんを育てたいという方がいらっしゃる。海外出張でお子さんが英語に触れていたので、そのまま英語を使えるようにしたいという方もいらっしゃいます。オズボーン・コレクションは大学の論文などの研究対象としてご利用される方もいらっしゃいます。もちろん、趣味でオズボーンやベルリン・コレクション、マザーグースを見たいという方もいらっしゃいます。それでも親子のご利用が圧倒的です。」

やはり地元の方が多いのですか。

新中「地域の図書館ですので地元のご利用が多いですが、当館に英語の絵本がたくさんあるということがじわじわと広がってきました。区内各所から来られる方も増えています。」

利用者の反響はいかがですか。

三輪「先日、お父さまと幼稚園ぐらいのお子さんがいらっしゃいました。仕事の関係でお子さんはアメリカで生まれた後に帰国された。こどもに読ませるのに、いつも助かっていますとの声をいただきました。国際結婚のご夫婦からは、英語と日本語が両方書いてある絵本があるので、お子さんにバイリンガルで読み聞かせられてとても良いと喜んでいただきました。」

今後のコレクションの予定についてお教えください。

三輪「最近、小さいお子さんに英語に触れさせたいという親御さんが増えていますので、小さいお子さんが楽しめる絵本も増やしていきたいと思います。」

新中「生後半年から1年ほどのお子さんに、耳から聞かせたいとの声が寄せられています。こどもにシャワーのように英語を聞かせたいとお考えの方がいらっしゃる。絵が魅力的で、耳から聞くことで楽しめる絵本を増やしていきたいと考えています。」

三枝コレクションを中心とした海外絵本コーナー

こども向け、海外絵本のイベントの予定についてお教えください。

新中「今までは年2回程度のペースで、英語のおはなし会・読み聞かせ会を開催してきました。不定期なイベントとして開催してきたのですが、『もっと頻繁にやってほしい』とのご要望が多かったので、定例化することになりました。今年からは2か月に1回、奇数月の第4土曜日の午前11時から開催しています*。当館の英語のおはなし会は進行も全て英語なので、英語に慣れ親しんだこどもたち、母語が英語の方に楽しめるような内容です。もちろん、英語が分からなくても楽しめるように工夫しています。」

今後の展望についてお教えください。

新中「当館の役目として一つは魅力的な蔵書を揃える事、もう一つはそれらを利用者の方に繋ぐことです。コレクションについては、大田図書館と連携しながら、揃えていくことになります。繋ぐ方は、地域の皆さんにこんな本がありますということをもっと訴えていかなくてはならない。ただ日本語の絵本と違って、簡単にどういう絵本か分かりづらい。それで、担当者が実際に1冊ずつ読んでレビューシートを作っています。全部はまだ読みきれていませんが、どんな絵本があるのか、どんなこどもに向いている本なのかが分かるようにまとめ始めました。利用者の皆さんのご相談を受けられるように、利用者の皆さんにお勧めができるように、より多くの方と絵本を繋ぐことができるように、私たち自身の知見を充実させ少しずつ準備を進めています。」

三輪「まだまだ勉強中ではありますが、『海外絵本のことなら久が原図書館に聞くといいよ』と皆さんに思っていただけるようになりたいと思っています。」

最後に読者にメッセージをお願いします。

新中「本は読まれてこそ価値が発揮されるもの。まだまだ当館に海外絵本コーナーがあるのをご存じない方も多くいらっしゃる。より多くの方に知っていただきたいし、もし周りに海外絵本を必要としている方がいらしたら、当館を紹介していただけたら嬉しいです。ちょっと遠くからでも行ってみようかなとなると嬉しいです。もちろん、お近くの図書館で予約して取り寄せることもできます。必要な方にお届け出来るように、皆さんにもお力を貸していただきたいと思っています。」

三輪「同じ絵本でも日本語の翻訳版とオリジナル版では印象が違います。やはり原語ならではの魅力、日本語では表現しきれない雰囲気があります。翻訳版を読んでいても、英語版も読んでみると新たな楽しみがあると思います。ぜひ味わっていただきたいです。」

*『複刻 世界の絵本館オズボーン・コレクション』(ほるぷ出版):カナダのトロント公共図書館が所蔵する14世紀からの価値ある児童書コレクションから、特にイギリスの18世紀から19世紀末までの古典的絵本を中心としたすぐれた作品を厳選し、その内容や絵の色調、版型、装丁などを完全に再現し複刻。

*『ベルリン・コレクション』(ほるぷ出版):ドイツ国立図書館が所蔵する、ドイツを中心とするヨーロッパの古絵本コレクションから、1790年から1909年までに作られた絵本を複刻。ドイツでは18世紀後半から、すでに銅版画による優れた手彩色の絵本が作られていた

*『マザー・グースの世界』(ほるぷ出版):オックスフォード大学・ボードリアン図書館所蔵の児童文学「オーピー・コレクション」を「マザー・グースの世界」として複刻。

*2025年10月20日(月)から12月18日(木)まで休館となるため。次回は2026年1月の第4土曜の開催となります。

大田区立久が原図書館 外観

今号の紙面で取り上げた秋のアートイベント&アートスポットをご紹介します。ご近所はもちろん、アートを求めてちょっと遠出をしてみてはいかがでしょうか。

最新情報は、各問合せ先にてご確認頂きますようお願い申し上げます。

今号の絵本作家特集にちなみ、区内の図書館とのコラボが実現!展示やイベントのほか、大田区電子書籍貸出サービスから、関連する書籍をご紹介します。

『まいごになってさみしいパフ』いりやまさとし(Gakken)

| 1.せなけいこ絵本特集 | |

|---|---|

| 期間 | 10月1日(水)~31日(金) |

| 場所 | 大森南図書館 |

| 2.じつはご近所さん!?〜大田区ゆかりの絵本作家たち〜 | |

| 期間 | 10月17日(金)~11月19日(水) |

| 場所 | 六郷図書館 |

| 3.いりやまさとしさんの絵本原画展「ダイナソーキッズ」 | |

| 期間 | 11月1日(土)~11月10日(月) |

| 場所 | 大森西図書館 |

| 1.お話会 10月~12月 | |

|---|---|

| 日時 | 第1・3水曜日 10:00-10:30(幼児向け) 第2・4水曜日 15:30-16:00(児童向け) |

| 場所 | 大森南図書館 |

| 定員 | 20名(保護者同伴可) |

| 内容 | 大田区ゆかりの作家さんの絵本を盛り込んだ読み聞かせ |

| 2.おりがみで作る絵本のなかまたち | |

| 日時 | 10月25日(土)15:30-16:00 |

| 場所 | 六郷図書館 |

| 対象 | どなたでも |

| 内容 | 大田区ゆかりの作家さんの絵本に出てくる仲間たちをおりがみで作成 |

逃げてしまったやんちゃな子犬を、飼い主の男の子の元にかえしてあげるという依頼を受けたこびとたち。はたらく車とこびとたちが大活躍する「おたすけこびと」シリーズ最新刊の原画展です。

『おたすけこびととやんちゃなこいぬ』

なかがわ ちひろ・文/コヨセ・ジュンジ・絵/徳間書店

| 日時 | 10月2日(木)~11月2日(日)※月・火・水定休 11:00-18:00 |

|---|---|

| 場所 | ティール・グリーン in シード・ヴィレッジ(大田区千鳥2-30-1) |

| 料金 | 無料 |

| 問合せ |

ティール・グリーン in シード・ヴィレッジ |

毎年行なっている魅惑の国"チェコ"のお菓子や、おもちゃ、雑貨や本を通してチェコをもっと身近に感じてもらうイベントです。

| 日時 | 11月20日(木)~24日(月・休)※月・火・水定休 14:00-20:00(木・金) 13:00-19:00(土・日・祝) |

|---|---|

| 場所 | Books+Paper work《タバネル》(大田区東雪谷2-30-3) |

| 料金 | 無料 |

| 問合せ |

Books+Paper work《タバネル》 |

本や文学の世界を楽しむ2日間。大田区にゆかりのある作家の作品を演劇公演として上演するほか、ブックフェアやトークイベントを開催。

キッチンカーもやってきます!

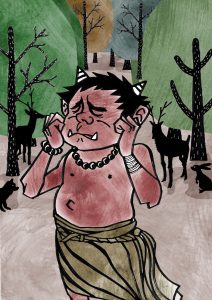

ホール演劇公演『泣いた赤おに』(著:浜田廣介)

| 日時 | 12月20日(土)・21日(日)各日11:00-17:00 ※イベントにより開催時間が異なります。 |

|---|---|

| 場所 | 大田文化の森(大田区中央2-10-1) |

| 料金 | 全席指定 一般 2,500円、中学生以下 1,000円 ※4歳以上入場可能 |

| 出演 | 劇団 山の手事情社 ほか |

| 主催・問合せ |

(公財)大田区文化振興協会 |

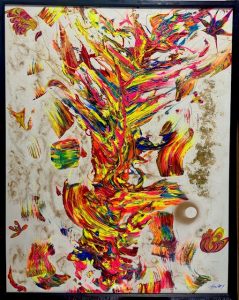

デジタルアート、mixed media artを制作している大田区在住のアーティスト長久保 環さんの作品が展示されます。

魂の飛翔(F50号 Mixedmedia)

| 日時 |

11月26日(水)~12月8日(月) 10:00-18:00(入場は17:30まで) |

|---|---|

| 場所 | 国立新美術館 展示室 2A , 2B |

| 料金 | 一般 800円 大学生以下・70歳以上・障害者手帳をお持ちの方及び付添者1名まで 無料 |

| 主催・問合せ |

主催:一般社団法人 新構造社 |

公益財団法人大田区文化振興協会 文化芸術振興課 広報・広聴担当

![]()